Com um século de história, o cobogó é um elemento ímpar da arquitetura brasileira, símbolo de uma adaptação criativa às condições climáticas e culturais do país.

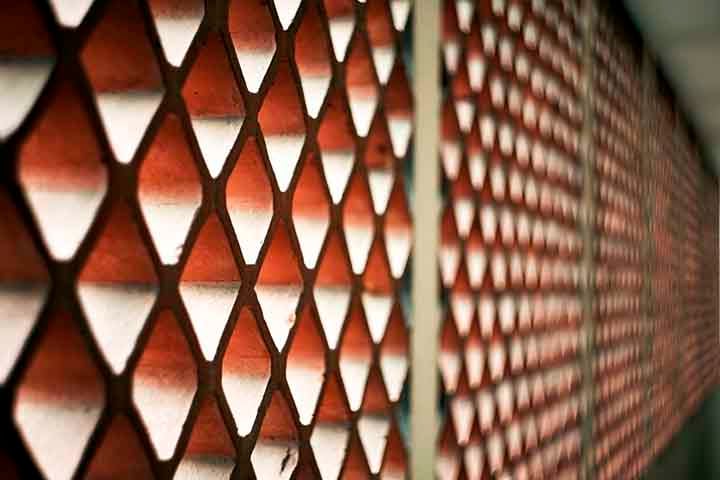

Com sua estrutura vazada, que permite a entrada de luz e ventilação natural, ele surgiu como resposta funcional e estética, incorporando valores regionais, sustentáveis e artísticos.

O cobogó tem origem em Pernambuco, fruto da colaboração entre três amigos - dois comerciantes e um engenheiro. Das iniciais de seus sobrenomes, Coimbra, Boeckmann e Góes, veio o termo: co-bogó.

Criado nos anos 1920, em uma oficina de cerâmica de Recife, ele nasceu como uma peça cerâmica vazada, voltada à melhoria do conforto ambiental em um país de clima quente, no qual ventilação e iluminação natural fazem diferença no dia a dia.

Um dos primeiros marcos da aplicação do cobogó na arquitetura brasileira foi a Caixa d’Água de Olinda, projetada em 1934 pelo arquiteto Luiz Nunes.

Com cerca de 20 metros de altura, a construção utilizou os elementos vazados em sua fachada, conferindo leveza, ventilação e permeabilidade a uma estrutura que, de outra forma, seria monolítica.

Considerado um ícone da arquitetura moderna em Pernambuco, o edifício hoje funciona como mirante, oferecendo uma vista privilegiada de 360 graus das cidades de Olinda e Recife.

Seu uso inicial era prático: permitir que o ar circulasse, mantendo a casa fresca nos dias mais escaldantes, sem fechar-se completamente ao exterior.

Com o passar das décadas e a consolidação da arquitetura moderna brasileira, o cobogó passou a ganhar novos usos e formas.

Arquitetos modernistas, especialmente nas décadas de 1940 a 1960, viram nele um meio de adaptar o funcionalismo internacional - com suas fachadas brutas e formas geométricas - às condições tropicais do país.

Assim, ele se tornou um elemento de identidade estética e técnica, presente em empreendimentos residenciais, públicos, edifícios escolares, praças e até em muros divisórios.

Mais do que estética, o cobogó desempenha papel climático relevante. Em locais de calor intenso, sua geometria vazada favorece a passagem de ventos, sem comprometer a privacidade.

A luz difusa que atravessa seus vazios reduz o ganho solar direto, diminuindo ofuscamentos e calor excessivo, mas permitindo iluminação natural suave.

Dessa maneira, reduz o consumo de energia elétrica para ventilação ou iluminação, o que hoje se alinha com as demandas de sustentabilidade e eficiência energética.

Culturalmente, o cobogó também carrega simbologias fortes. Em fachadas, muros ou painéis, ele gera jogos de sombra e luz que se alteram ao longo do dia, imprimindo uma poética visual.

Além disso, às vezes revela contrastes entre tradição e inovação: enquanto evoca o artesanato regional, manifesta inovações nos materiais ou nas técnicas de produção contemporâneas.

Projetos contemporâneos investem em versões de metal, fôrmas de concreto armado ou modulado, porcelana e até vidro estrutural. Em bairros urbanos densos, ele oferece alternativa para muros opacos, mantendo a privacidade sem bloquear por completo o ambiente.

Em construções de clima mais ameno ou nos interiores, é usado como elemento decorativo, divisor de ambientes, brise-soleil e painel de vedação parcial.

Em termos de patrimônio arquitetônico, o cobogó figura em obras importantes e protegidas. Projetos modernistas de meados do século 20, muitas vezes, incorporavam cobogós com originalidade, mas sofreram intervenções ou descaracterizações ao longo do tempo.

A preservação dessas peças envolve tanto questões técnicas quanto de memória cultural: conservar o significado simbólico, a qualidade estética e as técnicas construtivas originais.